2025.9.30

インクルーシブ・キッズデザイン 取材レポート

「子どもの読書とインクルーシブ」NPO法人ピープルデザイン研究所(前編)

キッズデザイン協議会の調査研究事業インクルーシブ・キッズデザインプロジェクトの活動として、これまではキッズデザイン賞受賞作品のモノや活動を取材して来ました。今回は、日常生活の中のインクルーシブを探してみようと思い、「読書」と「図書館」に着目して取材をしました。

きっかけは、1993年からスウェーデン国内のほとんどの公共図書館に普及していった「りんごの棚(バリアフリー 図書を集めた読書サービスの棚)」作りという取組に興味が湧いたことと、日本各地でもオープンが 続いている多目的な機能を持つ図書館に関心をもったからです。「読書」と「図書館」の現場で、日本ではどのようなインクルーシブな動きがあるかを調べることにしました。

「りんごの棚」の普及に努めているピープルデザイン研究所にお話をうかがい、取材内容を2回にわたってレポートします。

前編は「子どもの読書とインクルーシブ」についてお伝えします。

NPO 法人ピープルデザイン研究所

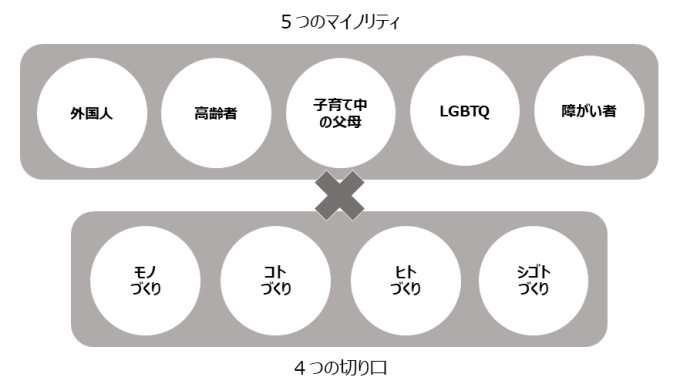

そのアプローチの方法として「5×4」というコンセプトを掲げている。

5つのマイノリティ(障がい者・LGBTQ・子育て中の父母・高齢者・外国人)を対象に、4つの切り口(シゴトづくり・ヒトづくり・コトづくり・モノづくり)からの解決を目指す。障がいの有無に関 わらず誰もが持っている“心のバリア”をクリエイティブに壊し、多様性に寛容な社会の実現をゴールに活動している。その活動のひとつに「りんごの棚」の普及などを目的とした「りんごプロジェクト」 がある。

訪問日:2025年5月26日(月)

話し手:

田中 真宏 ピープルデザイン研究所代表理事

古市 理代 ピープルデザイン研究所理事、りんごプロジェクトの推進リーダーとして活動

佐藤 聖一 元公共図書館勤務の図書館司書、元日本図書館協会障害者サービス委員会委員長

佐伯 美華 横浜市立幸ケ谷小学校 学校・地域コーディネーター

(敬称略)

「りんごプロジェクト」とは

「読書」は学びの基礎となる「情報を得る力」

誰もが自分の読みやすさを見つけて生涯学習へのきっかけをもってほしいから「りんごプロジェクト」を始めました

学びの基礎となる「情報を得る力」は、生涯を通じて必要なものです。読書に特別なニーズのある子どもたちのための公共図書館の読書支援サービスだった「りんごの棚」を、もっと広く誰もが本を通じて情報にアクセスできる環境づくりに繋げていきたいと「りんごプロジェクト」を始めました。

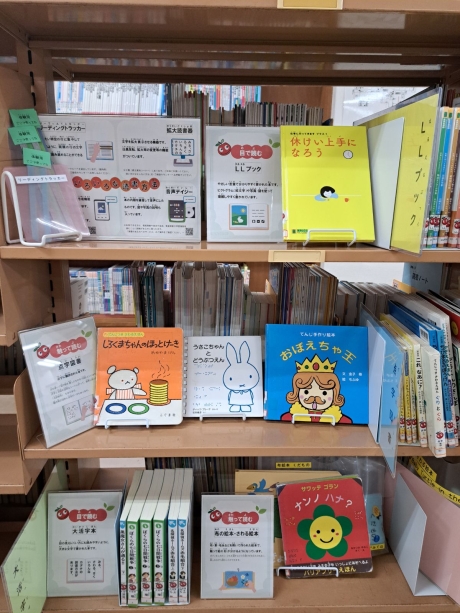

「りんごの棚」に置かれる「バリアフリー図書」は、紙に書かれた文字を読むことが難しい人にも読めるように工夫された本です。

・ 大活字本:大きな文字になっている

・ LL ブック:短くてやさしい文章や写真、ピクトグラム<絵記号>などで構成されている

・ 点字本:点字がついている

・ 布絵本:柔らかいフェルト、紐、ボタンなどの仕掛けがついている

・ デイジー図書:アクセシブルなデジタル図書。日本ではマルチメディアデイジーと音声デイジーが普及している

-マルチメディアデイジー :デイジー図書の一種で、音声に加え、文字の大きさや話すスピード、背景や文字の色、縦書き・横書きなど を自分の好みに変えたり、日本語を分かち書きにして表示したり、学習レベルに合わせて漢字のルビふりを選べたりする

-音声デイジー:音声で聞かせる図書で、再生スピードを変えたり、見出しにジャンプすること等ができる

といった多様な種類の本が棚に並んでいます。

バリアフリー図書が図書館の当たり前に誰もが手に触れる場所にあるだけで、誰でも本にアクセスできて、多くの方が知る機会になります。これまで5年間で図書館、学校、イベント会場、また福祉施設など100ヵ所以上で体験会や関係者への研修会を行っています。北海道から沖縄まで全国から問い合わせがあります。

誰もが自分の読みやすさを見つけて生涯学習につながるきっかけをもってほしい、公共図書館が誰に対しても公平に公共性の高い情報拠点としての役割をもう一度見直して、多様なニーズに対応する図書館を全国にもっともっと増やしていきたい、という2つの目的が、よりインクルーシブな社会になることにつながっていくのではないかと思っています。

「何だろうこれは?」とみんなに触れてほしいから、日本の図書館 には「りんごの棚」はあえて一番目立つところに置いて欲しい

一方、障害者本人にPRすることは非常に難しいです。実は、当事者には、家族や友だち、福祉関係者やボランティアの人、学校の先生などから伝わることが多く、みんなに知らせなければ、これは広まらないなと思っています。

だから、日本の「りんごの棚」はあえて一番目立つところに置いて欲しいです。子ども室の片隅ではなくて、誰もが「何だろうこれは?」と触れられるところに置くことが望まれます。

当事者は、その人の家族の中にいるかもしれないし、本人もいつか高齢者になった時に大きな活字の本があることを知っていれば読書をあきらめないで済むかもしれない、と思うからです。

公共図書館には、全国の録音図書が15分で手元のCDになる環境をすでに持っています

各図書館がもつデータをその図書館の利用者だけに提供するのではなく、簡単に全国の方が検索できて、しかも検索したデータをダウンロードすることも可能です。つまり、全国の録音図書が15分で自分の手元のCDになるのです。

パソコンを使いこなすことができない障害者も、図書館からCDを貸出してもらうことはできます。図書館の職員の役割のひとつに、その人にあった形で本を提供する交通整理もあると思うのですが、そのノウハウを知っている人がまだ少ないのが現状です。

●サピエ図書館

インターネット上の録音図書、点字図書の図書館

会員のみ図書をダウンロードできる(データベースの検索・閲覧は誰でも可能)

サピエ図書館HPはこちら

●みなサーチ(国立国会図書館)

デイジー図書、LL ブック、大活字本の出版物を検索するシステム

どこで手に入るのかを検索でき、なおかつその購入先に飛ぶことができる

みなサーHPはこちらチ

図書館は所有する書籍・出版物を提供することを考えがちですが、「りんごの棚」を置くことによって、さまざまな形で読書の機会を提供する図書館の姿勢を示すことになると考えています。本を置いておくだけではなく利用されてこその図書館です。

他にも読書支援コーナー、ユニバーサルコーナーなどの形で展開している図書館も増えてきていますが、「りんごの棚」がよいのは「りんご」のマークがアイコンになって目立つだけでなく楽しそうな感じがするところで、障害者向けのような枠にはめない読書コーナーという共通認識を育てます。

※「りんごの棚」のロゴマークは、2005年にスウェーデンの公共図書館でアクセシビリティに関する取り組みの一環として作成されました。規定の範囲内で自由に利用できます。

「読書バリアフリー」はいろいろな形で読書ができて楽しいですよという話ではありません

小学校の時に自分に合った読書スタイルを習得できるかどうかは、その後の一生が変わってしまう問題なのです

「読書バリアフリー」はいろいろな形で読書ができて楽しいですよというだけの話ではないのです。小学校の時に、その子に合った情報入手のやり方を見つけ、自分の読める方法を習得できるかどうかでその後の一生が変わってしまう問題なのです。

「ディスレクシア(読み書き障害)」の子どもたちにとっては、問題は学習方法だけなのです

知的発達の遅れはないものの、大脳の仕組みによって、文字がちゃんと読めない、読めないからテストができない、書かない(書けない)から怠け者だと思われているわけです。それで学校に行けない状態になってしまう子どももいます。

「ディスレクシア」の子どもたちにとっては、問題は学習方法だけなのです。 例えば、音声と同時に文字にハイライトが入るようにして見せると、彼らにも、とても見やすくなります。「マルチメディアデイジー※」のように耳と目で両方から合わせて情報が入ってくれば学習できるのです。

小中学校の基本的な教科の教科書はマルチメディアデイジーで対応していますので、このような方法さえ知っていれば、読書や学習そのものが、できるようになる子どもたちがいるはずです。残念ながら先生たちが知らないこともあり、だから子どもたちも知らない、非常に残念なことです。

学校での「りんごの棚」の役割➀

いろいろな種類の図書を試して、自分に一番あったものを見つけて欲しい

いろいろな種類の図書を試してもらって、その子に一番あったものを自分で見つけてもらえばいいのです。その情報が得られる場所が「りんごの棚」。学校の図書館にそれがあるのはとても意義があることだと思います。

学校での「りんごの棚」の役割➁

いろいろな読書のスタイルがあって当たり前だと知って欲しい

学校での「りんごの棚」の役割➂

大人は子どもに、自分に合った読書スタイルを選んでよいことを伝える

そして、周りの大人は、子どもたちに自分に合った読書スタイルを選んでよいことをちゃんと伝えていく必要があるのです。

多くの先生方には読書バリアフリーを学ぶ機会が少なく、学校司書は不足しています

私たちがりんごプロジェクトを通じて学校を訪れるようになって、子どもたちが親や学校への気付きを与える可能性があると感じます。

図書館の司書資格を取る科目に障害者サービスを学ぶことを入れるように要望していますが、なかなか叶いません。科目数、単位数を増やすことは大学にとっては大変なことです。学生が忙しすぎるので増やせないのです。これは大学教育の問題でもありますね。

後編へ続く

<インクルーシブ・キッズデザイン プロジェクトについて>

世の中には様々な心のバリアがあります。言語や文化、ジェンダーや性的指向・性自認、ジェネレーション、障害の有無など小さなものから大きなものまで様々です。

子どもたちが多様性と出会い、理解し、受け入れることを通じ、少しでも「心のバリア」を生まない、もしくは取り除くためには何が必要かを考え広めていくために、会員企業のメンバー有志が集まりました。

様々なギャップを超えてインクルーシブな環境づくりに取り組む団体の活動にフォーカスして、主宰者の思いや実践の積み重ねの中から、インクルーシブな環境づくりへのヒントを探っています。

<参加企業・団体>

株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ、株式会社フレーベル館、株式会社LIXIL住宅研究所、東京大学大学院