2025.9.30

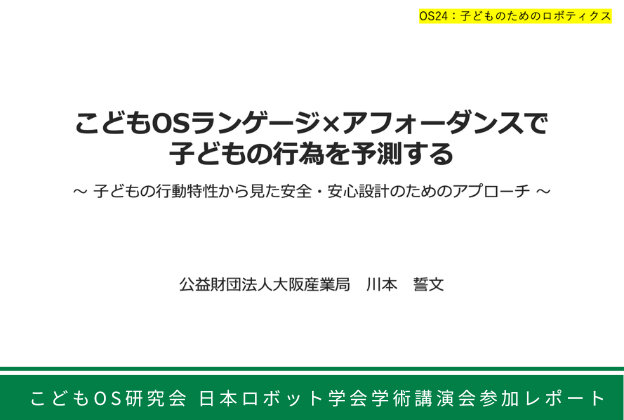

【こどもOS研究会】日本ロボット学会学術講演会で招待講演を行いました

キッズデザイン協議会の調査研究事業として活動している「こどもOS研究会」は「子どもの行動特性から見た安全・安心設計」のプロセスについて、日本ロボット学会学術講演会での発表を行いました。

******************************************************************

日 時:2025年9月4日(木)13:30-14:00

会 場:東京科学大学大岡山キャンパス 東京都目黒区大岡山2丁目12−1

内 容:第43回日本ロボット学会学術講演会「OS24 子どものためのロボティクス※」招待講演

発表者:公益財団法人大阪産業局 川本 誓文(こどもOS研究会リーダー)

テーマ:こどもOSランゲージ×アフォーダンスで子どもの行為を予測する

-子どもの行動特性から見た安全・安心設計のためのアプローチ-

******************************************************************

テーマは、「子どもの行動特性から見た安全・安心設計」。

普段「予測不能」と言われがちな子どもの行動を、パターン化することで「予測可能」に変え、環境や製品をより安全にデザインするためのヒントをお届けしました。

1. なぜ「まさか」の事故が起こるの?

子どもの行動は、大人の常識ではなかなか理解できないもの。「こんな場所で遊ぶなんて!」「そんな使い方するの?」という”まさか”の行動が、思わぬ事故につながるケースがよくあります。

これまでの製品安全設計では、事故が起きてから原因を究明する「受け身」の対応が中心でした。

でも、私たちは考えました。子どもの「遊びたい!」という本能的な行動には、実は共通のパターンがあるのでは? そのパターンを掴めば、事故を未然に防げるのではないかと・・・。

2. 「OS」と「複合動詞」で行動を先読み!

そこで活躍するのが、私たちが開発した研究ツール「こどもOSランゲージ」です!

■こどもOSランゲージ:

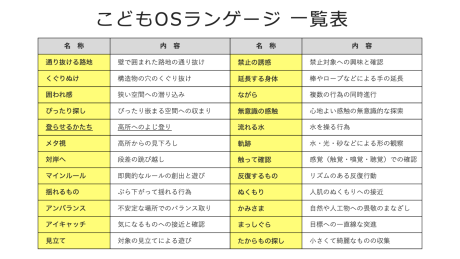

子どもたちが夢中になる24種類の遊びの共通行動を言語化したものです。(例:「登らせるかたち」「くぐりぬけ」「アンバランス」など)

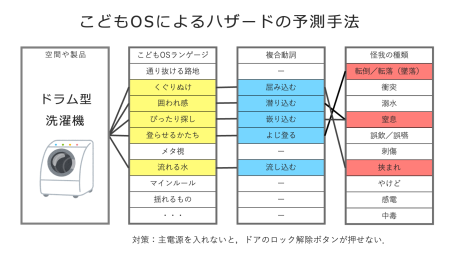

私たちは、この「こどもOS」と「アフォーダンス※」を組み合わせ、「空間や製品」と「子どもの行為」をセットで考える新しいモデルを構築しました。さらに、「飛び乗る」や「潜り込む」といった複合動詞で遊びの行為を具体的に表現することで、行動を予測可能なデータへと変換したのです。

※アフォーダンス: 環境やモノが、「〇〇できるよ!」という行為の可能性を提供すること。

3. 設計の「リバースエンジニアリング」とは?

この予測モデルの便利なところは、環境や製品設計の初期段階から使えることです。

一般的な開発では、製品プロトタイプができあがってから「危険がないか」をチェックします。しかし、私たちの手法では、

1.「この製品(環境)は、どんなOS(遊び)を誘発するだろう?」

2.「その遊び方をしたとき、どんな複合動詞(行為)が起こり得るだろう?」

3.「その行為は、どんな種類のハザード(重い危険)につながる可能性があるか?」

と、逆算的に検証できます。

これにより、製品が世に出る前に、「遊びが招くハザードの芽」をピンポイントで見つけ出し、安全・安心な設計を確実に組み込むことが可能になるのです!

4. まとめ:自由な遊びと安全の両立へ

子どもたちの「遊びたい!」という自由な気持ちを尊重しながら、事故のリスクを最小限に抑える。私たちはこれからも、「こどもOS」の知見を活かし、安全と楽しさの両方を追求する社会づくりに貢献していきます!

こどもOS参加企業:公益財団法人大阪産業局、株式会社ジャクエツ、積水ハウス株式会社、特定非営利活動法人GIS総合研究所、和田デザイン事務所 ■こどもOSランゲージを詳しく知りたい方はこちら↓↓

キッズデザインラボ

文章:川本誓文(公益財団法人大阪産業局)